10 жңҲ 12 ж—ҘеӮҚжҷҡпјҢйҮҚеәҶжІҷеқӘеққеҢәеҸҢзў‘еҳүйҷөи¶ізҗғеңәзҡ„зҒҜе…үз©ҝйҖҸйӣЁе№•пјҢе°Ҷе‘Ёиҫ№еұ…ж°‘жҘјзҡ„йҳіеҸ°жҳ з…§еҫ—ж јеӨ–жҳҺдә®гҖӮ家дҪҸзҗғеңәж—Ғж–°е»әе°ҸеҢәзҡ„зҗғиҝ·жқҺзЈҠпјҲеҢ–еҗҚпјүжӯЈз«ҷеңЁиҮӘ家жңӘе°ҒзӘ—зҡ„йҳіеҸ°дёҠпјҢжҸЎзқҖжңӣиҝңй•ңзҙ§зӣҜеңәеҶ… вҖ”вҖ” иҝҷйҮҢеҺҹжң¬жҳҜд»–и®ЎеҲ’дёӢжңҲжүҚе…ҘдҪҸзҡ„ж–°жҲҝпјҢдёәдәҶиө¶дёҠжІҷеқӘеққйҷҲжҳҢ银йҳҹзҡ„ вҖңжёқи¶…вҖқ дё»еңәйҰ–з§ҖпјҢиў«зҙ§жҖҘж”№йҖ жҲҗдәҶиғҪдҝҜзһ°е…Ёеңәзҡ„ вҖңзҗғжҷҜжҲҝвҖқгҖӮ

иҝҷеңәеӨҮеҸ—зһ©зӣ®зҡ„ вҖңжёқи¶…вҖқ еҜ№еҶід»Һзӯ№еӨҮйҳ¶ж®өе°ұжҳҫйңІзғӯеәҰгҖӮдҪңдёә 2025 йҮҚеәҶеҹҺеёӮи¶ізҗғи¶…зә§иҒ”иөӣдёӯеҝғеҹҺеҢәиөӣеҢәзҡ„з„ҰзӮ№жҲҳпјҢжІҷеқӘеққйҷҲжҳҢ银йҳҹдёҺеҢ—зўҡзјҷдә‘йјҺд№…йҳҹзҡ„иҫғйҮҸж—©еңЁиөӣеүҚдёүеӨ©е°ұе®Је‘Ҡй—ЁзҘЁе”®зҪ„пјҢ5.5 е…ғзҡ„дәІж°‘зҘЁд»·и®©иҝҷеңә вҖңиҚүж №зӣӣе®ҙвҖқ еҗёеј•дәҶеҗ„е№ҙйҫ„ж®өзҡ„зҗғиҝ·гҖӮжІҷеқӘеққеҢәдёәе®№зәіжӣҙеӨҡи§Ӯдј—пјҢзү№ж„ҸжӢҶйҷӨдәҶеҳүйҷөи¶ізҗғеңәзҡ„ж—§еӣҙзҪ‘пјҢжү©е»әеҮәиғҪе®№зәі 2000 еӨҡдәәзҡ„ж–°зңӢеҸ°пјҢиҝҳеҮҶеӨҮдәҶејҖзҗғд»ӘејҸе’Ңе•Ұе•Ұж“ҚиЎЁжј”жҡ–еңәпјҢиҝһе‘Ёиҫ№йҒ“и·ҜйғҪжҢӮж»ЎдәҶ вҖңдәәж–ҮжІҷеқӘеққгҖҒзҗғеҸӢж»ЎеӨ©дёӢвҖқ зҡ„еҠ©еЁҒжЁӘе№…гҖӮ

жқҺзЈҠзҡ„ вҖңж”№йҖ е·ҘзЁӢвҖқ е§ӢдәҺ 10 жңҲ 11 ж—ҘгҖӮвҖңдёҠе‘ЁеҲ·еӨ§йәҰзҪ‘ж—¶зҘЁе·Із»ҸжІЎдәҶпјҢзӘҒ然жғіиө·ж–°жҲҝйҳіеҸ°жӯЈеҜ№зқҖзҗғеңәпјҢеҪ“еҚіе°ұжӢүзқҖжңӢеҸӢжҗ¬дәҶе·Ҙе…·иҝҮеҺ»гҖӮвҖқ 他笑зқҖеӣһеҝҶпјҢжңӘиЈ…дҝ®зҡ„жҜӣеқҜжҲҝйҮҢиҝҳе ҶзқҖе»әжқҗпјҢеҸӘиғҪдёҙж—¶жҗӯиө·жҠҳеҸ жўҜеҪ“еә§жӨ…пјҢеҸҲд»ҺиҖҒжҲҝеӯҗжүӣжқҘзҗғйҳҹж——еёңжҢӮеңЁйҳіеҸ°ж ҸжқҶдёҠпјҢз”ҡиҮіеӨҮеҘҪдәҶжңӣиҝңй•ңе’Ңдҫҝжҗәйҹіз®ұ вҖ”вҖ” еүҚиҖ…з”ЁжқҘжҚ•жҚүеңәдёҠз»ҶиҠӮпјҢеҗҺиҖ…еҲҷеҗҢжӯҘж’ӯж”ҫиөӣдәӢзӣҙж’ӯйҹіж•ҲпјҢвҖңиҝҷж ·ж—ўиғҪзңӢжё…зҗғе‘ҳи·‘дҪҚпјҢеҸҲиғҪеҗ¬еҲ°зҺ°еңәж¬ўе‘јеЈ°пјҢи·ҹеңЁеңәйҮҢжІЎе·®еӨҡе°‘гҖӮвҖқ

12 ж—ҘеӮҚжҷҡзҡ„жҡҙйӣЁжІЎиғҪжөҮзҒӯзҗғиҝ·зғӯжғ…гҖӮи·қзҰ» 19 зӮ№ејҖзҗғиҝҳжңү 3 е°Ҹж—¶пјҢиҪЁйҒ“дәӨйҖҡ 1 еҸ·зәҝеҸҢзў‘з«ҷеҮәеҸЈе°ұжҺ’иө·дәҶз©ҝзҗғиЎЈзҡ„дәәжөҒпјҢ494 и·Ҝе…¬дәӨиҪҰйҮҢж»ЎжҳҜи®Ёи®әжҲҳжңҜзҡ„еЈ°йҹіпјҢдёҚе°‘еғҸжқҺзЈҠиҝҷж ·жІЎд№°еҲ°зҘЁзҡ„зҗғиҝ·пјҢиҰҒд№ҲиҒҡйӣҶеңЁеӣӣеӨ§е•ҶдёҡйӣҶиҒҡеҢәзҡ„ вҖң第дәҢи§ӮиөӣзӮ№вҖқпјҢиҰҒд№Ҳе°ұеңЁзҗғеңәе‘Ёиҫ№жүҫи§ҶйҮҺеҘҪзҡ„дҪҚзҪ®й©»и¶ігҖӮжқҺзЈҠзҡ„йҳіеҸ°жҲҗдәҶ вҖңжңҖдҪіи§ӮжҷҜдҪҚвҖқпјҡд»Һд»–зҡ„и§Ҷи§’жңӣеҺ»пјҢжү©е»әеҗҺзҡ„зңӢеҸ°иў«йӣЁиЎЈжұҮжҲҗи“қиүІжө·жҙӢпјҢзҗғе‘ҳзғӯиә«ж—¶зҡ„жҜҸдёҖи„ҡе°„й—ЁйғҪиғҪеј•еҸ‘дәәзҫӨйӘҡеҠЁпјҢиҝһеңәиҫ№ж•ҷз»ғзҡ„жҲҳжңҜжқҝйғҪйҡҗзәҰеҸҜи§ҒгҖӮ

жҜ”иөӣиҝӣзЁӢиҝңжҜ”жғіиұЎдёӯжҝҖзғҲгҖӮжІҷеқӘеққйҳҹеҖҹзқҖдё»еңәдјҳеҠҝйў‘йў‘ж–ҪеҺӢпјҢеүҚй”Ӣзҡ„еӨҙзҗғж”»й—Ёж“ҰжҹұиҖҢеҮәж—¶пјҢжқҺзЈҠеҝҚдёҚдҪҸж”Ҙзҙ§дәҶжӢіеӨҙпјҢйҳіеҸ°ж ҸжқҶдёҠзҡ„ж——еёңиў«йЈҺеҗ№еҫ—зҢҺзҢҺдҪңе“ҚгҖӮдёҠеҚҠеңә第 40 еҲҶй’ҹпјҢеҢ—зўҡйҳҹ 22 еҸ·зҗғе‘ҳеҫҗзҸ©жЎҗзҡ„дёҖи„ҡиҝңе°„жү“з ҙеғөеұҖпјҢжқҺзЈҠдёӢж„ҸиҜҶең°и·ҹйҡҸзқҖзҺ°еңәзҗғиҝ·еҸ‘еҮәжғҠе‘јпјҢйҡҸеҚіеҸҲ笑зқҖж‘Үж‘ҮеӨҙпјҡвҖңиҷҪ然主йҳҹиҗҪеҗҺпјҢдҪҶиҝҷи„ҡе°„й—ЁзЎ®е®һжјӮдә®гҖӮвҖқ йӣЁеҠҝжёҗеӨ§ж—¶пјҢд»–жүҫеҮәеЎ‘ж–ҷеёғжҗӯиө·з®Җжҳ“йӣЁжЈҡпјҢи§Ҷзәҝе§Ӣз»ҲжІЎзҰ»ејҖиҝҮеңәеҶ…еҘ”и·‘зҡ„иә«еҪұгҖӮ

зҗғеңәеҶ…зҡ„зғӯжғ…дёҺеңәеӨ–зҡ„зғҹзҒ«ж°”еңЁжӯӨеҲ»дәӨиһҚгҖӮи·қзҰ»жқҺзЈҠйҳіеҸ°дёҚиҝңзҡ„зЈҒеҷЁеҸЈеҸӨй•ҮпјҢдёҚе°‘зҗғиҝ·зңӢе®Ңзҗғе°ұзӣҙеҘ”иҖҒиЎ—еҗғйқһйҒ—зҫҺйЈҹпјӣеҸҢзў‘йҰ–еҲӣе№ҝеңәзҡ„ вҖң第дәҢзҺ°еңәвҖқ йҮҢпјҢ3V3 вҖңж–—з¬јвҖқ и¶ізҗғиөӣжӯЈжү“еҫ—зҒ«зғӯпјҢиҝӣзҗғж¬ўе‘јеЈ°дёҺзҗғеңәеҶ…зҡ„е‘җе–ҠйҒҘзӣёе‘јеә”гҖӮ家дҪҸйҷ„иҝ‘зҡ„иөөеӨ§зҲ·и·ҜиҝҮе°ҸеҢәж—¶пјҢзңӢзқҖжқҺзЈҠзҡ„йҳіеҸ°еҝҚдёҚдҪҸж„ҹеҸ№пјҡвҖңжҙ»дәҶеҮ еҚҒе№ҙжІЎи§Ғиҝҷе„ҝиҝҷд№Ҳзғӯй—№пјҢиҝҷи¶ізҗғиөӣжҜ”иө¶еңәиҝҳзәўзҒ«пјҒвҖқ

星空娱乐,星空娱乐app,星空娱乐官网,星空娱乐首页з»Ҳеңәе“Ёе“Қж—¶пјҢеҢ—зўҡйҳҹ 1:0 зҡ„жҜ”еҲҶе®ҡж јеңЁи®°еҲҶзүҢдёҠпјҢжқҺзЈҠиҷҪжңүйҒ—жҶҫеҚҙйҡҫжҺ©е…ҙеҘӢпјҡвҖңжІЎзҷҪжҠҳи…ҫиҝҷи¶ҹпјҒзӯүдёӢж¬Ўдё»еңәжҜ”иөӣпјҢжҲ‘еҮҶеӨҮеңЁйҳіеҸ°ж‘ҶдёҠжҠҳеҸ жЎҢпјҢйӮҖжңӢеҸӢжқҘеҠһдёӘи§ӮиөӣжҙҫеҜ№гҖӮвҖқ жӯӨж—¶зҗғеңәеҶ…зҡ„зҗғиҝ·жӯЈйҪҗеЈ°й«ҳе–Ҡ вҖңжІҷеқӘеққйӣ„иө·вҖқпјҢеЈ°йҹіз©ҝиҝҮйӣЁе№•иҗҪеңЁйҳіеҸ°пјҢдёҺжқҺзЈҠжүӢжңәйҮҢзҡ„иөӣеҗҺйҮҮи®ҝйҹійў‘йҮҚеҸ вҖ”вҖ” иҝҷеңәжҡҙйӣЁдёӯзҡ„зҗғиөӣпјҢдёҚд»…и®©жңӘе…ҘдҪҸзҡ„ж–°жҲҝжңүдәҶжё©еәҰпјҢжӣҙи®©и¶ізҗғзҡ„зғӯиЎҖжё—йҖҸиҝӣдәҶеҹҺеёӮзҡ„иӮҢзҗҶгҖӮ

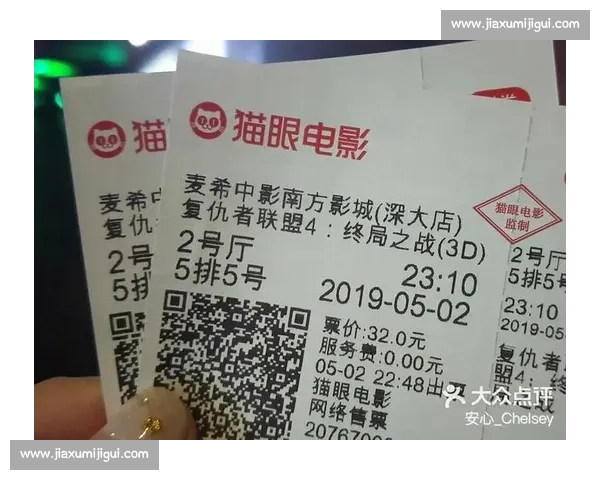

еӨң幕жёҗж·ұпјҢеҳүйҷөи¶ізҗғеңәзҡ„зҒҜе…үйҷҶз»ӯзҶ„зҒӯпјҢдҪҶжқҺзЈҠйҳіеҸ°зҡ„зҒҜиҝҳдә®зқҖгҖӮд»–е°Ҹеҝғзҝјзҝјең°жҠҠжңӣиҝңй•ң收еҘҪпјҢеҸҲе°Ҷзҗғйҳҹж——еёңеҸ ж•ҙйҪҗж”ҫеңЁе»әжқҗе ҶдёҠпјҢд»ҝдҪӣеңЁдёәдёӢдёҖж¬Ў вҖңи§Ӯиөӣд»»еҠЎвҖқ еҒҡеҮҶеӨҮгҖӮиҖҢеңЁдёҚиҝңеӨ„зҡ„иЎ—йҒ“дёҠпјҢеёҰзқҖзҗғзҘЁж №зҡ„зҗғиҝ·д»¬д»ҚеңЁи®Ёи®әзқҖеҲҡжүҚзҡ„иҝӣзҗғпјҢйӣЁж°ҙжү“ж№ҝзҡ„зҗғиЎЈдёҠпјҢвҖңжёқи¶…вҖқ зҡ„еӯ—ж ·ж јеӨ–йҶ’зӣ®гҖӮ